2024/01/10

「製造業における収益改善」③ 会社の仕組みの悪さがコストを押し上げることを理解しているか?

1、仕組みの悪さ

仕事において、「ムラ」とは内容(量や質)が一定していないことを意味します。

無論、常に一定であろうとすることが至難の業であるのは重々承知しております。

しかし、会社の仕事の進め方、基準、ルールといった「仕組み」の中に「ムラ」が発生するように仕組んでしまっていては元も子もありません。

困ったことに、自分たちが「ムラ」を仕組んでしまっていることにすら気が付いていないことが多いものです。

こういった点を改善するには、やはり外部の視点を入れるのがお勧めです。

本来、全体を見渡した上での「整理」及び「整頓」をするのは経営者の仕事です。

儲かるように経営資源である、

・ 人

・ モノ

・ 金

・ 情報

等を最適化して競争力を高めるのは経営者の大切な仕事です。

しかし、多くの経営者は「その事業の専門家」かも知れませんが「経営の専門家」ではありません。

マイクロマネジメントが得意な経営者は多くいますが、全体を俯瞰して「経営者」の仕事をするという大切な機能が見事に抜け落ちているのです。

所謂、「鳥の目・虫の目・魚の目」の、「鳥の目」ですね。

特に30年間以上続いたデフレが終局を迎え、コロナ禍よりの正常化も含めた新たな変化点への入り口に差し掛かっている現在、非常に重要な視点と言えます。

本来、外部環境に対するギャップを埋める機能を担うのが経営層、その方針に従い部門内及び部門間ギャップを解決するのが管理職の役割です。

管理職は経営層と同じ目線で会社の成長を目指すポジションですが、経営者がマイクロマネジメントをしていると基本的に管理職は機能しません。

その結果、組織としての機能不全に陥ります。

このひとつの側面が、前述の【自分たちが「ムラ」を仕組んでしまっていることにすら気が付いていない】状態だったりします。

2、管理職を蛸壺に逃げ込ませるな

経営者がマイクロマネジメントをしていると、管理職は確実に指示待ち族と化します。

「どうせ社長が細かいこと全部に首突っ込んでくるのだから、こちらから敢えて火中の栗を拾う必要はないよなあ。」

このような感じでしょうか。

当然、組織は蛸壺化します。

本来、管理職の仕事は組織図の枠の下側に繋がる自部署に対して管理行動を取るだけではなく、部門間連携の課題解決が重要となります。

しかし、組織の結節点である管理職を蛸壺の中に逃げ込ませてしまうと、情報の流れそのものに「ムラ」を発生させてしまいます。

要は、流れを【阻害】させる「仕組み」を経営者自らが導入しているのと同じということです。

仕事は一部署のみで完結することはあり得ません。

しかし、部門間連携のギャップには誰でも基本的には踏み込みたくはありません。

面倒くさいですから。

社長があれこれ細かく差配してくれるのであれば猶更でしょう。

悲しいことに、部門間の連携の悪さが自部署の負担になっていることが多いと理解していたとしても。

少し、経営者の本来果たすべき役割を振り返って見ましょう。

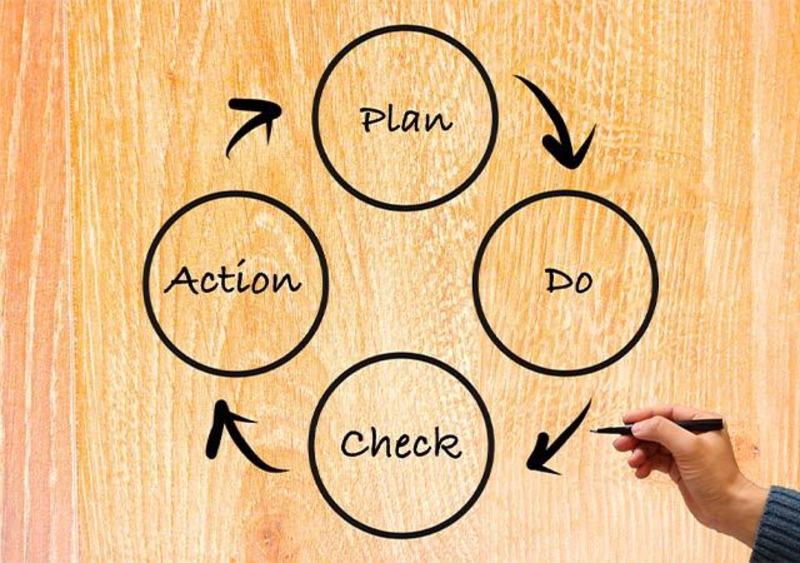

経営者の果たすべき役割の重要なポイントのひとつとして、組織機能を仕組み、外部環境の変化に合わせて基準更新を行うこと、即ち組織の「整理」及び「整頓」という基準の更新を、「清潔」「躾」というP-D-C-Aを回していく意思を込めることがあります。

部門間の壁があると嘆いている暇があるのなら、まずは仮説を持って動いてみること・動かすこと、それが出来なければ外部の専門家を活用(投資)すること、これは経営者でなければできません。

3、意外と気が付かない「ムリ・ムダ・ムラ」とは

会社の仕組みが、「ムリ・ムダ・ムラ」を発生させていること、これは意外と気づかないものです。

いつもと変わらない日常、という名の当たり前の風景になっていますから。

ここで重要なのは、何が「ギャップ」を生じさせるかということです。

答えは簡単、情報の停滞です。

情報の断絶です。

悪い情報こそ、本来は速く伝える必要があるのに、停滞や断絶が発生しやすいものです。

その悪さが仕事の量やタイミングの「ムラ」を発生させ、その「ムラ」を解消するための「ムリ」や「ムダ」が発生するという至極当たり前の状況を生むのです。

しかし、人間誰しも自分の仕事に「ムダ」があるとは思わないものです。

「ムリ」は、かなり強く認識していますが・・・。

これらは、全てコストに上乗せされています。

例え問題点に気づいていたとしても、

でも、「●●部署が・・・」

と他責にする意識、そこから諦めて転職へ、なんて考える方もいるかもしれません。

何故あきらめているか?

はっきり言って会社の「仕組み」の問題だからです。

経営者の問題だからです。

部門間のギャップに物申す、申せる仕組みが組織の中で抜け落ちているからです。

いや、敢えて仕組まないようにしていると表現する方が正確かも知れません。

・ 指摘される前に言い訳をするためにマイクロマネジメントに勤しんでいる訳ですから。

・ 経営者側としては、これらの情報(諫言ともいう)は耳に痛いものでしょうから。

4、阻害要因は仕組まないこと

経営者も人です。

ひとりでやれることは多くはありません。

だからこそ、組織を作り役割を分担してもらうのですから、その機能を阻害してしまうと情報の抜け漏れが発生します。

抜け漏れがトラブルの遠因となり、組織機能の不全を引き起こします。

正に悪循環、一度嵌ればなかなか抜け出すことが困難な底なし沼のような状態に陥っている会社との出会いは本当に多いです。

気付かないうちに仕組んでしまった阻害要因程、内部での自力改善は困難を極めますので、出来れば外部の経営のプロの治療を受けていただきたいと切に思う次第です。

5、仕組み化の基本は【見える化】

【見える化】即ち【目で見る管理】とは、基本的には「正常・異常」が誰にでも判るための基準であり、単に見えるだけでは意味がありません。

なによりも、こういう基準が明確になっていて初めて人(部下)は自律的に動けるようになるのです。

基準とは縛りではなく、許可証なのです。

マイクロマネジメント脱却のための第一歩です。

組織としての情報の流れ方の基準が曖昧な企業の特色は、ずばり【やり繰り上手は仕事ができる人】となっていることです。

・ やり繰り=現場の経験と勘に頼った判断=「人に仕事が付いた状態」

しかし、これでは組織は機能しません。

ただの寄り合い所帯です。

組織とは、ある意味自律的に動く機能を仕組まれた存在のはずです。

その為に必要なのは、

・ 自律的な動き=ある決まったルールの中で現場が判断して動く(管理畑の指示待ちの必

要がなく、誰が見ても何が起こっているかが判る)=「仕事に人が着いた状態」

となります。

これが、「仕組み化」の第一歩です。

決められた基準・ルールの中で自律的に動く、動けるという点がとても大切です。

やり繰り上手の人の方が「仕事が出来る」という思い込みからの脱却が必要なのです。

それでは、その人にしか分からないルール・判断基準が横行する上に、その人がいなくなれば仕事が止まりかねません。

少なくとも生産性と若手の定着率は低くなります。

「人に仕事を付けた」結果の悪さは、コロナ禍の中で色々と懲りたのではないでしょうか?

外部環境が大きく変動する昨今、もう一度足元を見つめ直してみませんか?

全く違った風景が見えるかも知れません。

一覧に戻る